1回目のオリエンテーションを経て、この回からワークショッププログラムづくりに挑戦です。

まずは、身体と心と頭を柔らかくするために、全身のストレッチ。

「自分の身体って思ったより、思うように動かないですよね~」というこがきょの投げかけに、受講生は「上手くできないこと」を楽しみます。

続いて、身体と言葉を使ったワークです。

ひとり一文字ずつを口に出してみんなで言葉をつくり、それを身体で表します。

「これから作るものが何かわからないけど、自分の一文字がなにか生み出すんだ」とこがきょ。

誕生したのは「へりますい」や「まりんか」など、意味のわからない言葉たち。

それでもみんなで必死に身体で表します。

「このワークにも演劇の本質があると思っている」「意味がわからないものが生まれてもいい」

このワークを通じて、これからプログラムを作っていく受講生の皆さんへエールが送られているようでした。

導入も終わり、前回の続き。

一人ひとりが考えた自分の表現について、ペアになってお話しします。

異なる表現活動でも同じ言葉が出てきたり、自分とは異なる言葉に気づいたり、お互いの表現を尊重しながら、ワークは進みます。

「もうひと頑張り!ランドセルクラブの子どもたちが待ってます!」

こがきょの声とともに、いよいよワークショッププログラムを作ります。

これまでのワークで、見つめ直した自分の表現や、受講生同士で話し合った言葉をもとに、ワークシートにプログラムの元となるアイデア(ここでは「プログラムの種」と呼びました。)を書きだします。

こがきょの励ましの声を聞きながら、頭をフル回転させ製作を進め、39個のプログラムの種が誕生しました。

最後は、全員で共有し、ランドセルクラブの子どもたちに届けることを考えながら、「これ面白そうだな」「ワクワクする」ものを見つける作業に移ります。

「自分たちが面白いと思っているものを持っていこう!」とこがきょ。

「これ、面白そう!」「ネーミングがいいね~」「これとこれ、組み合わせても良さそうですね」などそれぞれの感想を発しながら、この日は終了です。

2週間後。前回作成したプログラムの種をもとに、グループに分かれ、いよいよワークショップづくりです。

まずは、人数・時間・場所など、これからワークショップを届ける相手の情報を整理します。

そして、その整理した情報をもとに、前回作成した「プログラムの種」の中からどれを子どもたちに届けるか、グループで話し合います。

どうやったら子どもたちが楽しめるだろう…と、子どもたちみんなが参加できる方法に頭を悩ませている受講生に、こがきょは、ひとつひとつ丁寧にフォローに入ります。

こがきょの明るい労いの声とともに、グループワークは終了。

全体でお互いのプログラムを共有しました。

グループワークを通して、1回目の講座で体験したワークショップを、今度は自分たちが子どもたちに届けるということの実感が湧いたようでした。

「こがきょさんがしていたことをするんだなぁ」「メンバーで考えて進んでる感じが楽しかった。」など感想は様々ですが、楽しい気持ちとちょっと緊張した気持ちが入り混じった様子でした。

次回は、今回作成したワークショップを試す日。そして、遂に子どもたちへ届けます!

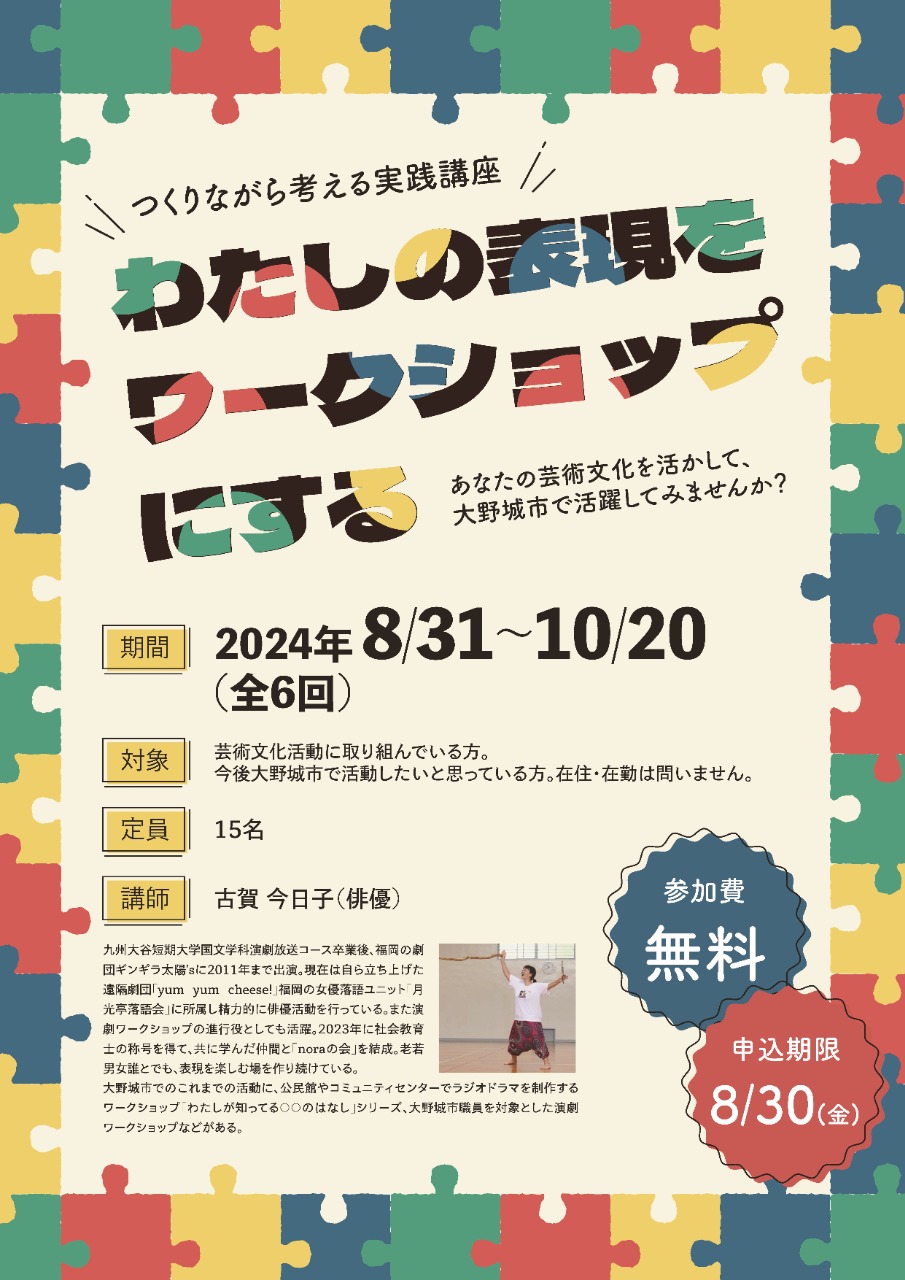

事業について

<開催日時>

8月9日(金)説明会

8月31日(土)オリエンテーション

9月14日(土)ワークショップを知る・作る・試す

9月28日(土)ワークショップを知る・作る・試す

10月13日(日)ワークショップを知る・作る・試す

10月15日~10月18日 実践

10月20日(日)振り返り

<講師>

古賀 今日子氏(俳優)

主催:大野城市・公益財団法人大野城まどかぴあ

企画・運営:九州大学大学院芸術工学研究院 長津研究室